ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО

Обретение святых и нетленных мощей преподобного Саввы Сторожевского — одного из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского — было вызвано многочисленными дивными исцелениями и чудотворениями, совершавшимися по его молитвенному предстательству. Так, в 1651 году Андрей Шахов, царский надсмотрщик за постройкой каменных монастырских стен, впал в лихорадку столь опасную, что отчаялся в своей жизни. Ему во сне явился преподобный Савва и исцелил его. В том же году саввинский ризничий Филарет пересказал Шахову, что братия часто видит в монастыре преподобных Сергия и Савву, которые ночью ходят по кельям и будят братию к утрене. Одному каменщику монастырскому, унывавшему по случаю смерти матери, около того же времени явился ночью некий юноша, и сказал, что он послан преподобным Сергием в монастырь преподобного Саввы, помочь тому работнику, и утешить его в горе. Много было и других чудес и явлений самого преподобного Саввы, одного и вместе с преподобным Сергием, — пред самымо бретением его мощей.

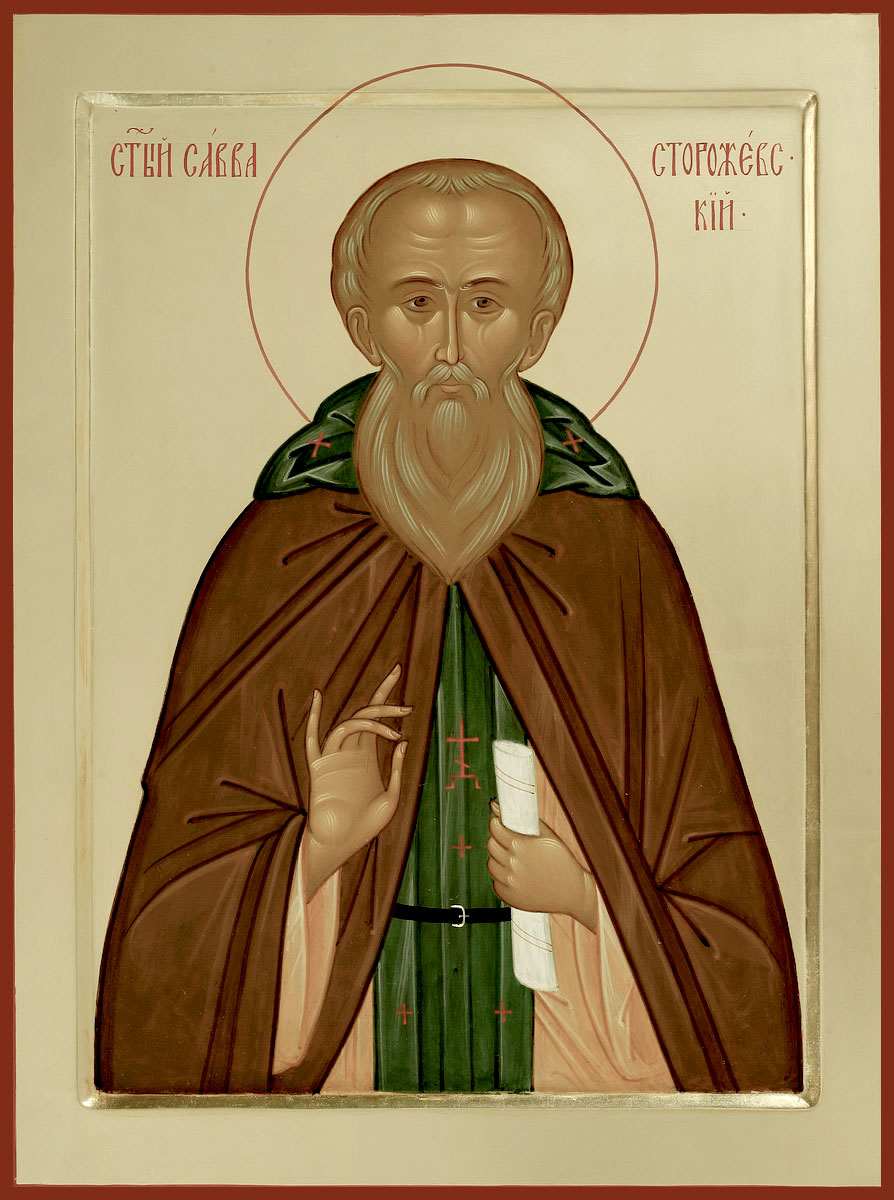

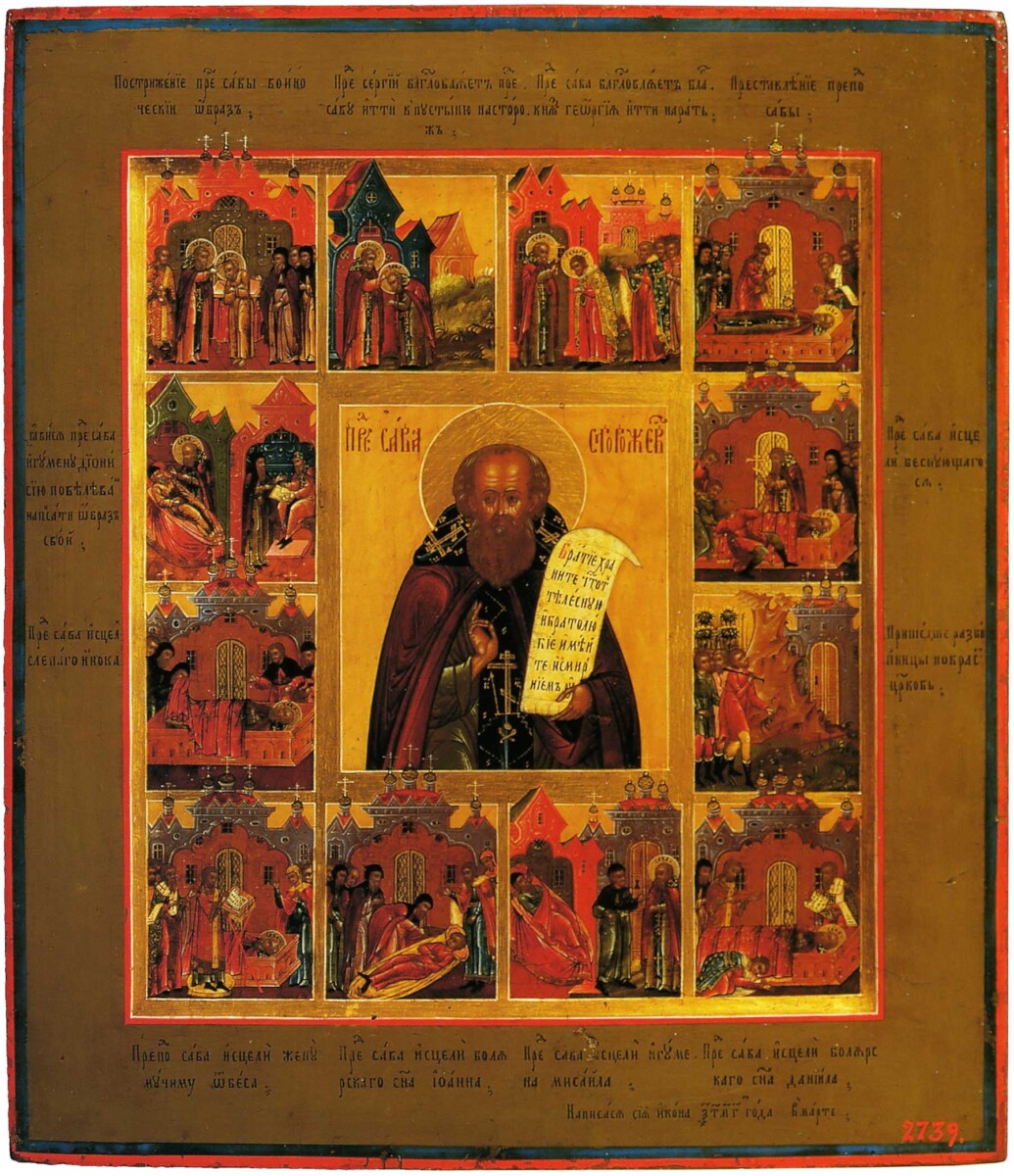

Преподобный Савва Сторожевский (Звенигородский), с житием в 12 клеймах. Икона. 1835 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

В царских архивах хранятся описания двух чудес, датированных декабрём 1651 года. Одно из них — об исцелении Семёна Даниловича Змеева, другое – об исцелении князя Андрея Михайловича Солнцева. Семён Змеев, как повествует сказание, более десяти дней был при смерти: «гортань занялась», и не было ему возможности ни пить, ни есть. Готовясь к смерти, он принял Святое Причастие, родные же его, «чая его умроша», плакали о нём. Подошёл день памяти преподобного Саввы (3 декабря), и Семён Змеев, вспомнив «преподобнаго и богоноснаго отца нашего Савву, игумена Сторожевскаго чудотворца», стал у него «со слезами просити милости». Тотчас болезнь отступила и стал он «здрав, яко прежде». Через несколько дней он поехал помолиться у гроба святого и поведал о своём чудесном исцелении архимандриту Саввина Сторожевского монастыря Гермогену с братией.

В те же дни архимандрит Гермоген получил известие от князя Андрея Солнцева. Много дней пролежал князь в лихорадке «и нача чести чудотворца Саввы житие, и дойдя до того слова, где угодник Божий преподобный Савва исцеляет от разных болезней… стал просить со слезами милости, обещав быть у его многоцелебнаго гроба… во обители Пречистыя Богородицы и великаго чудотворца Саввы помолиться, и в том же часу подал ему угодник Божий и великий чудотворец Савва от тоя болезни исцеление».

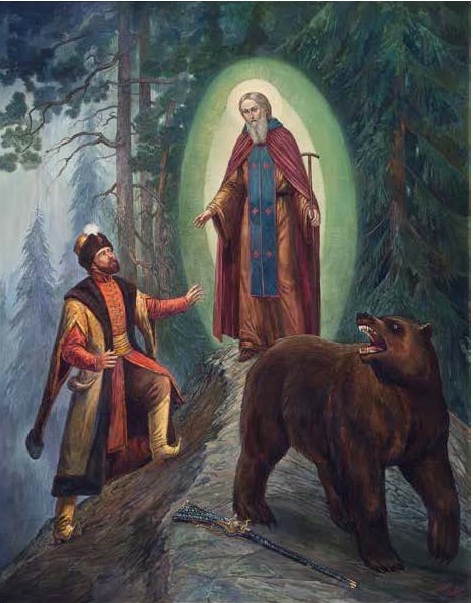

Ближайшим поводом к обретению мощей преподобного Саввы, по существующему в Саввино-Сторожевском монастыре древнему преданию, послужило явление угодника Божия самому царю. Царь Алексей Михайлович в декабре 1651 года ходил на охоту в окружающие обитель леса звенигородские. Когда свита его рассеялась по лесу для отыскания логовища медведя и он остался один, из лесной чащи внезапно выбежал медведь и бросился на него. У Государя не оказалось оружия и он, видя невозможность защищаться, обрёк себя на верную смерть. Вдруг около него явился старец, и, с его появлением, зверь бежал от царя. Спрошенный об имени старец отвечал, что его зовут Саввой и что он инок Сторожевской обители. В это время собрались к царю некоторые из его свиты, а старец пошёл к монастырю. Скоро пришёл в обитель и сам царь Алексей Михайлович, и спрашивал архимандрита о монахе Савве, думая, что это какой-нибудь ещё неизвестный ему подвижник, поселившийся в монастыре. Архимандрит ответствовал, что в монастыре нет ни одного монаха именем Саввы. Тогда царь, взглянув на образ преподобного, уразумел, что это был сам он, велел отслужить молебен, и освидетельствовать гроб его.

Обретение мощей преподобного чудотворца Саввы, совершившееся в царствование Государя Алексея Михайловича, еще более усилило в православном русском народе почитание и любовь к своему небесному заступнику и молитвеннику. В дворцовых разрядах это великое событие церковное (открытие св. мощей) передаётся так: «Царь Алексий Михайлович 16-го генваря 1652 года пошёл в Звенигород для обретения мощей преподобнаго Саввы чудотворца, а с ним, Государем, Святейший Иосиф Патриарх Московский и всея Руси, да Новгородский Митрополит Никон. С царем было 13 бояр, 10 окольничих, 100 стольников и 50 стряпчих, да при царице Марии Ильиничне 65 дворян; 19-го числа мощи обретены нетленными после 245-летняго пребывания в земле, положены в новой дубовой гробнице, и поставлены на правой стороне в соборе у южных врат, ведущих в алтарь. На другой день, 20-го числа, совершено было патриархом Иосифом торжественное празднование обретения мощей новопрославленнаго угодника Божия, и по Литургии был стол у Государя; за трапезою, за столом у Государя был Святейший Патриарх Иосиф Московский и всея Руси. В этот день Государь пожертвовал в монастырь 3000 рублей, как значится во вкладной монастырской книге, да митрополит Никон дал вкладу 50 рублей».

Преподобный Савва был погребён в схимнических одеждах, которые при открытии мощей были с них сняты и подарены царём Алексеем Михайловичем в московский Зачатьевский женский монастырь, где хранились до закрытия обители (совершённого уже в послереволюционные годы). На месте погребения преподобного Саввы «при входе в собор с западной паперти, на правой стороне в углу» была поставлена каменная гробница.

Рака, в которой до революции почивали мощи преподобного Саввы Сторожевского.

Раскрашенная гравюра. 1916 г.

В 1656 году Россию посетил Антиохийский Патриарх Макарий. Его сопровождал сын архидиакон Павел Алеппский, знаменитый путешественник и известный церковный писатель середины XVII века, оставивший подробные путевые заметки. Три главы этого обширного труда посвящены поездке патриарха Макария вместе с царём Алексеем Михайловичем в Саввин Сторожевский монастырь. Павел Алеппский оказался первым автором, описавшим мощи преподобного Саввы и раку, в которой они почивали: «Царь, взяв нашего учителя за правую руку, подвёл его к раке святого, открыл её и показал ему тело, и он приложился к нему; при этом царь с удивлением говорил: «посмотри, какой прекрасный цвет этого черепа: истинно, он жёлт и твёрд» и продолжал: «когда я вынул мощи святого из земли, чтобы положить их в эту раку, я заметил, что потерялся один коренной зуб, и я не переставал искать его, пока не нашёл. В то время у меня болели зубы, я их потёр им, и они тотчас исцелились».

Таковы дошедшие до нас свидетельства современников, сохранивших для последующих поколений драгоценные подробности этого славного события — обретения святых и многоцелебных мощей преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сторожевского Саввы. Все случаи чудесной помощи и заступления, происходящие даже доселе от гроба угодника Божия, не представляется возможным и исчислить; но, как думается, они неоспоримо указывают на истинную добродетель и праведность святого пред Богом; посему, да будем и мы чтить светлую память наставника нашего, и по мере сил своих подражать его вере и житию, да сподобимся быть причастниками вечной жизни со святыми в Небесном Царствии. Аминь.

Тропарь, глас 8

Пустыни явился еси доброе прозябение, Преподобне: от юности бо изволил еси чистое житие, духовному твоему учителю последуя, и того учением ум к небесным вперив, и стаду твоему премудр наставник показался еси; тем и Христос, яко пресветла тя светильника, чудесы обогати: Савво, отче наш, моли спастися душам нашим.

Кондак, глас 2

Господним желанием распалився,/ страсти плотския воздержанием оттряс,/ Божественнаго света незаходимое светило явился еси,/ чудес лучами всех просвещаеши,/ притекающих к мощем твоим,// Савво преподобне, отче наш.

Величание

Ублажаем тя, преподобне отче Савво, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Литература

1.Первое и второе обретение святых мощей преподобного Саввы Сторожевского / Авт. сост. И. В. Брандт. Звенигород: Саввино-Сторожевский монастырь, 2002.

2. Служба преподобному Савве. М., 1888. (Служба преподобному игумену Савве Сторожевскому на обретение Честных мощей его. На церковнославянском языке).

Назад к списку